Il Semenzaio di San Sisto, sede del Servizio Giardini di Roma Capitale, è un gioiello nascosto di Roma, nella Valle delle Camene, incastonato tra la passeggiata Archeologica, via Druso, via Claudia e Villa Celimontana.

![L'area del Semenzaio di San Sisto [foto Google Maps]](https://www.appasseggioblog.it/wp-content/uploads/2022/09/IMG-0773.jpg)

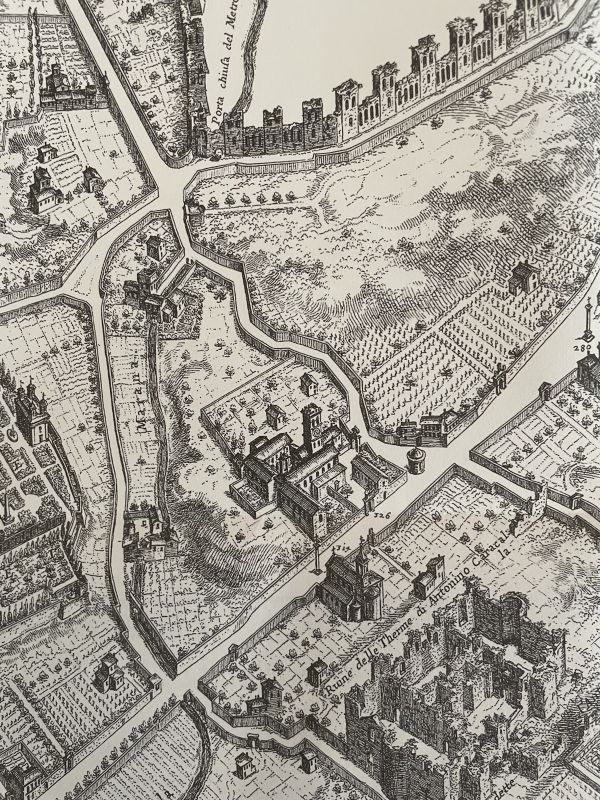

Osservando la pianta della citta di Roma di Roma di Giovanni Battista Falda (1676) notiamo che l’area in cui venne ricavato il vivaio coincideva con i terreni del Monastero di San Sisto che dal 1222, grazie a S. Domenico, ospitava le suore domenicane di clausura.

Nella mappa è ben visibile anche il Rivo dell’Aqua Mariana che correva nei pressi di S. Sisto dopo aver varcato Porta Metronia. Proprio qui la forza motrice dell’acqua consentiva il funzionamento di due mulini ad acqua fortificati, la Mola di San Sisto Vecchio e la Molella, edifici risparmiati e riutilizzati come uffici dell’attuale Semenzaio.

![La vecchia Molella nel Semenzaio di San Sisto [Foto: Associazione culturale GoTellGo / Maria Teresa Natale, CC BY NC SA]](https://www.appasseggioblog.it/wp-content/uploads/2022/09/IMG-6994.jpg)

Successivamente, fino al 1820 la gestione del vivaio fu affidata a Costantino Sabbati e, a seguire, durante il pontificato di Pio VII Chiaramonti, a Michelangelo Poggioli, archiatra e botanico romano, che se ne occupò fino alla morte nel 1850. A lui dobbiamo l’interessante opera Il vivaio romano delle piante (1814), che l’autore ritiene strumento utile sia per botanici, medici, farmacisti, artisti, sia per i possessori di vigne, orti e giardini. Da esso abbiamo estratto alcuni passi interessanti nell’italiano dell’epoca.

Le provide cure del Pontificio Governo concorrono pur’esse a promuovere, ed accrescere i lumi, e lo studio di una scienza, che a ben riflettere forma uno de’ punti essenziali per la salute, e felicità del Popolo. Quantunque scarsa non fosse di Piante la nostra campagna; si è voluto, che nuova quantità di questi esseri benefici nella massima parte al nostro suolo stranieri gelosamente si serbassero nel Vivajo, non ha molto, stabilito ad una lato della via Capena presso S. Sisto Vecchio. È nelle mire del nostro saggio Principe formarne copiosi allievi, che servire poi potranno siccome all’ornamento, e bene di Roma, così al particolar profitto degli Amatori delle Piante. Si vanno infatti codesti vegetali prosperosamente oggi producendo, e saranno per somministrare presto de’ vantaggi ad ogni aspettazione superiore [,,,]. Provengono tali piante quasi tutte dall’Asia, Africa, America, e dalle parti di Europa più remote da noi. Conoscerà ognuno ad evidenza l’indispensabile necessità, che ha il Botanico, il Medico, il Farmacista, l’Artista di esser delle Piante, che racchiudonsi nel Vivaio di Roma, pienamente informato: pur di gran bene andrebbero prive le altre classi del popolo, se lo ignorassero; di coloro spezialmente, che o custodiscono o posseggono vigne, orti, giardini, e qualsiasi altro terreno. […]

Michelangelo Poggioli si trovò di fronte a un grande dilemma: scrivere un trattato di botanica o un’opera che, pur mantenendo la scientificità, fosse comprensibile anche ai non esperti. Scelse il secondo approccio e per la classificazione delle piante presenti nel vivaio adottò il metodo di Anton Lorenzo di Jussieu.

Non posso però nascondere, che, concepito appena un tal disegno, mi trovai in grande imbarazzo. Avea pensato di scrivere come Botanico a comodo di tutti, e non mi era ricordato che il linguaggio di botanico non potea riuscire comodo a tutti. Ha, come pur le altre, la nostra scienza, quasi un idioma tutto suo; volea io dire una folla di artifiziosi termini, che in proposito di Piante fa d’uopo si adoperino, perché lo studioso di Botanica intenda; ma insieme sono agli altri il più delle volte impercettibili, non che ingratissimi ad amatore geloso di elegante italiana favella. Dopo qualche sospensione dell’animo mio a quel partito mi sono appigliato, che non facendomi rinunziare all’opera, ai periti, ed agl’imperiti di Botanica egualmente giovar potea. Se le descrizioni del genere, e della specie delle piante potranno talvolta per ragione de’ termini che deggionsi usare, essere più facilmente comprese da’ primi, che da’ secondi; le altre cose però saranno presto intese da tutti: si conosceranno i diversi luoghi donde le Piante del Vivajo Romano traggono l’origine, il tempo della fioritura, il modo di coltivarle, qual uso delle medesime far si possa. Non poco lume credo che recheranno alcune generali nozioni, che per i men pratici vo subito a proporre. Vivete felici.

In quest’area si localizzava anche la cartiera camerale di S. Sisto Vecchio, attiva tra il 1817 e il 1840 e specializzata nella produzione di carta pregiata (poi trasferita a Subiaco).

Una lapide murata su uno degli edifici all’interno del Semenzaio, risalente al 1863, ci racconta che durante il pontificato di Pio IX Mastai Ferretti, il Comune di Roma acquistò l’area, in precedenza affittata, e la modificò rendendola più pianeggiante, la circondò di mura, la arricchì con alberi da frutto, essenze floreali, alberi ornamentali, serre, fontane “per il piacere e l’utilità degli amatori, per il decoso e l’elevazione della città”.

![La lapide di Pio IX nel Semenzaio di San Sisto [Foto: Associazione culturale GoTellGo / Maria Teresa Natale, CC BY NC SA]. Testo latino: Pio IX pontifice maximo / S.P.Q.R. / hortas ad Appiam / plantarum seminibus nutriendis / ab anno MDCCCXII consitutos / antea locatitios sua impensa coemit / area producta in planitiem redegit / muris circum undique sepsit / omnigesis arborum plantarumq(ue) germinibus / tum fructiferis, tum ornamentariis / innumeris florum speciebus / et calidariis fantibusq(ue) exoticis alendis / cultorum commodo et voluptati / instruxit locupletavit perfecit / anno MDCCCLXIII [seguono i nomi del Senatore e dei Conservatori di Roma di quell'anno]](https://www.appasseggioblog.it/wp-content/uploads/2022/09/IMG-7021.jpg)

Le bellissime serre, in ferro e vetro, hanno una tipica struttura a capanna e vennero realizzate per la coltivazione dei fiori.

![Le serre progettate da Raffaele de Vico nel Semenzaio di S. Sisto [Foto: Associazione culturale GoTellGo / Maria Teresa Natale, CC BY NC SA]](https://www.appasseggioblog.it/wp-content/uploads/2022/09/IMG-7028.jpg)

![L'arancera progettata da Raffaele de Vico nel Semenzaio di S. Sisto [Foto: Associazione culturale GoTellGo / Maria Teresa Natale, CC BY NC SA]](https://www.appasseggioblog.it/wp-content/uploads/2022/09/IMG-7019.jpg)

E così ho appreso che vi si conservano le Azalee japoniche che ogni anno decorano a maggio la Scalinata di Trinità dei Monti ma anche le piante da interni per addobbi di ricorrenze e manifestazioni istituzionali e perfino i grandi vasi color arcobaleno allestiti lungo il percorso del Gay Pride, dipinti proprio qui.

![Semenzaio di San Sisto, vasi colorati utilizzati durante il Gay Pride romano [Foto: Associazione culturale GoTellGo / Maria Teresa Natale, CC BY NC SA]](https://www.appasseggioblog.it/wp-content/uploads/2022/09/IMG-6986.jpg)

Qualche esempio di alberi che non possono non affascinarci: la Jacaranda Mimosifolia dai fiori azzurri, il cui legno è noto come “falso palissandro” oppure la Chorisia speciosa (nota in Argentina come palo borracho, “albero ubriaco”), dal tronco rigonfio inferiormente e munito di grosse spine per difendersi dalle scimmie. Curiosamente, a Roma, le spine si stanno trasformando e negli anni sono diventate molto più piccole non dovendo difendersi da grossi animali.

![Semenzaio di San Sisto, esemplare di Chorisia Speciosa [Foto: Associazione culturale GoTellGo / Maria Teresa Natale, CC BY NC SA]](https://www.appasseggioblog.it/wp-content/uploads/2022/09/IMG-7026.jpg)

![Semenzaio di San Sisto, esemplare di Punica Granatum [Foto: Associazione culturale GoTellGo / Maria Teresa Natale, CC BY NC SA]](https://www.appasseggioblog.it/wp-content/uploads/2022/09/IMG-7006.jpg)

![Semenzaio di San Sisto, esemplare di ulivo modellato [Foto: Associazione culturale GoTellGo / Maria Teresa Natale, CC BY NC SA]](https://www.appasseggioblog.it/wp-content/uploads/2022/09/IMG-6993.jpg)

![Semenzaio di San Sisto, il vecchio cedro del Libano parzialmente distrutto dalla nevicata del 1956 [Foto: Associazione culturale GoTellGo / Maria Teresa Natale, CC BY NC SA]](https://www.appasseggioblog.it/wp-content/uploads/2022/09/IMG-7034.jpg)

[Maria Teresa Natale]

Ciao vincenzo che fai di bello